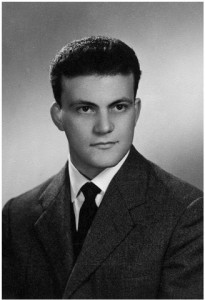

Arrivai in piazza Sordello, era enormemente vuota. All’epoca non era insolito camminare abbastanza a lungo. Mantova non è vasta, tuttavia partendo da dove abitavo, a corso Vittorio Emanuele, significava percorrere tutta la città petrosa. Mantova è un susseguirsi di acciottolati, marmi, sassi e autorevoli muri, senza intervalli verdi. Piazza Sordello era illuminata dalla luce della sera di fine agosto. Su palazzo Ducale spiccava, nera, la “gabbia”. La cattedrale mi mostrava la facciata settecentesca, un po’ polverosa. Camminai verso il portone del palazzo vescovile. Lì vicino un sacerdote con una lunga tonaca e un certo numero di giovani sostava, chiacchierando. Non pensai, non considerai, guardai solo. Nel gruppo un ragazzo, silenzioso e vagamente corrucciato, spiccava per la camicia bianchissima, di un lindore esagerato. Indossava un cappello da studente di medicina e un paio di jeans, indumento molto stravagante, nel 1957.

Gli americani sostengono che per innamorarsi servono tre cose: la persona giusta, il posto giusto e il momento giusto. Nella storia tra Vincenzo Gallucci, 22 anni, promettente studente di medicina all’Università di Modena, e Luciana Bellomi, di due anni più giovane, al secondo anno di Lingue all’Università Cattolica di Milano, il posto giusto è stato la piazza Sordello di Mantova e il momento giusto quella fine di agosto del 1957. Che poi sia stata anche la persona giusta per entrambi, lo scopriremo inoltrandoci in punta di piedi in una storia d’amore nata com’era costume in quella metà degli anni Cinquanta del Novecento, cioè con pudore. Ad accompagnarci, oggi, è la stessa Luciana Gallucci, nata a Mantova il 14 luglio 1937 e figlia di Guido Bellomi e Sabina Fagnomi. Luciana oggi è nonna, ma di quei giorni, di quell’epoca è testimone fedele e preziosa, cronista appassionata capace di far riaffiorare, a chi ha avuto la fortuna di vivere quei decenni così ricchi di fermenti sociali, politici e culturali, emozioni mai dimenticate.

Gli americani sostengono che per innamorarsi servono tre cose: la persona giusta, il posto giusto e il momento giusto. Nella storia tra Vincenzo Gallucci, 22 anni, promettente studente di medicina all’Università di Modena, e Luciana Bellomi, di due anni più giovane, al secondo anno di Lingue all’Università Cattolica di Milano, il posto giusto è stato la piazza Sordello di Mantova e il momento giusto quella fine di agosto del 1957. Che poi sia stata anche la persona giusta per entrambi, lo scopriremo inoltrandoci in punta di piedi in una storia d’amore nata com’era costume in quella metà degli anni Cinquanta del Novecento, cioè con pudore. Ad accompagnarci, oggi, è la stessa Luciana Gallucci, nata a Mantova il 14 luglio 1937 e figlia di Guido Bellomi e Sabina Fagnomi. Luciana oggi è nonna, ma di quei giorni, di quell’epoca è testimone fedele e preziosa, cronista appassionata capace di far riaffiorare, a chi ha avuto la fortuna di vivere quei decenni così ricchi di fermenti sociali, politici e culturali, emozioni mai dimenticate.

Mi attirò la novità o il ragazzo? Sicuramente quella camicia e quel cappello regalavano a quell’ insolito Robin Hood un’aria particolare, che su di me fecero uno strano effetto. Forse per i lineamenti forti, mascella squadrata, occhi molto grandi. Forse per le spalle larghe mi sembrò subito che emanasse una forza magnetica. Anch’ io gli dovetti sembrare un po’ strana come “ fucina”. Ricordo bene, indossavo una tunichetta azzurra, alquanto impudicamente attillata. Appartenevo alla FUCI, la Federazione Universitaria Cattolica Italiana, scoprii in seguito che significava appartenere agli universitari cattolici con relativo marchio di attitudine bigotta sia nel vestire che nel pensare, o almeno così si riteneva comunemente. Tutto il resto era in regola: avevo un passato nell’Azione Cattolica, frequentavo il secondo anno di Lingue all’Università Cattolica di Milano e non avevo mai avuto un ragazzo. Fu così che dopo il congresso nazionale di Napoli, a cui mi recai assieme a tutti i presenti di quella sera di fine agosto, divenni una anomala presidente della FUCI mantovana. Le altre ragazze non desideravano accollarsi questo grattacapo che implicava perdite di tempo per lo studio, nonché scorribande varie per prendere contatti. Mi assunsi questo impegno anche perché volevo mettermi in evidenza agli occhi del bel tenebroso che, al quarto anno concluso di medicina, accumulava solo trenta e lode ed era considerato una sicura promessa della Patologia Generale anche in alto loco. Per conto mio come presidente della FUCI qualche merito lo ebbi. Sicuramente per il mio carattere bellicoso e ingenuamente anticonformista, introdussi parecchie novità.

I ricordi di Luciana si concentrano ora su quel ragazzo che, ammette,

mi piaceva immensamente perché era silenzioso, scorbutico, quasi inavvicinabile e anche per una certa aura di mistero che esisteva attorno alla sua famiglia. Medico il padre, farmacista la madre. A quei tempi non molti avevano un padre e, soprattutto, una madre laureata che esercitava la professione.

Già, quei tempi, gli anni Cinquanta e poi Sessanta che, chi ha avuto la fortuna di viverli, hanno regalato grandi sogni ed emozioni. E poi una parata di uomini indimenticabili che hanno forgiato di ideali un’intera generazione. Come dimenticare quella carezza data ai nostri bambini dal Papa buono, la nuova frontiera dei Kennedy, le ciabattate di Krusciov, il mitra del Che, le speranze di nome Fidel, i pensieri rossi di Mao, quelli neri di Martin Luther King, il sorriso dai mille colori di Marilyn. Un’epoca irripetibile, vissuta da adolescenti puri e nobili che crescevano con gli ideali dei sogni. Luciana e il suo Enzo non erano diversi.

Già, quei tempi, gli anni Cinquanta e poi Sessanta che, chi ha avuto la fortuna di viverli, hanno regalato grandi sogni ed emozioni. E poi una parata di uomini indimenticabili che hanno forgiato di ideali un’intera generazione. Come dimenticare quella carezza data ai nostri bambini dal Papa buono, la nuova frontiera dei Kennedy, le ciabattate di Krusciov, il mitra del Che, le speranze di nome Fidel, i pensieri rossi di Mao, quelli neri di Martin Luther King, il sorriso dai mille colori di Marilyn. Un’epoca irripetibile, vissuta da adolescenti puri e nobili che crescevano con gli ideali dei sogni. Luciana e il suo Enzo non erano diversi.

Meraviglia degli anni Cinquanta e Sessanta, tutto il gruppo di ragazze e ragazzi si scambiava lettere, biglietti di auguri più o meno banali, specialmente durante gli intensi periodi di studio mentre si era reclusi nelle varie città universitarie della Lombardia e dell’Emilia. È per questo che, stranamente e fortunosamente, posso riportare alcuni brani di una lettera di Enzo, il mio faticoso Robin Hood, che in vista della laurea e volendo fare la carriera universitaria mi scriveva: “Malgrado non abbia avuto recenti insuccessi nello studio, tuttavia anch’ io in questi giorni sono piuttosto sfasato e preoccupato per molte ragioni, benché esternamente non traspaia, se non qualche guaio che combino in laboratorio e che dalle alacri menti che mi circondano viene attribuito a motivi troppo ovvi, specialmente connessi con la primavera. Invece ben spesso mi capita di pensare ed è anche logico vista la vicinanza (speriamo) della laurea, a quello che potrò fare dopo. Andando a lezione mi accorgo facilmente di quanto niente io sappia e mi chiedo se per caso fino ad oggi non abbia perso tanto tempo prezioso. Ma ecco, contro ciò, l’obiezione che questi anni trascorsi in un Istituto di Ricerca puro, il quale rappresenta senza dubbio l’ élite nella scienza medica, devono per forza essermi contati qualcosa, se non altro dal punto di vista formativo. Infatti chi esce da questi laboratori, a parte le cognizioni di una parte della medicina che altri non hanno, in genere sviluppa un senso critico, una abitudine alla ricerca delle cause, alla esattezza, di grande valore come patrimonio personale. Io però mi chiedo: sono così anch’ io? Mi sono proprio serviti in questo senso questi anni? E se devo giudicare da me (ed almeno a se stessi si deve dire la verità), non posso concludere positivamente. Figurati che allegria! Il bello è che coloro con cui lavoro, che mi giudicano fondandosi sulle apparenze, talora non mi sono avari di espressioni di stima, di cui so bene di essere tutt’altro che meritevole. È un po’ come la faccenda degli esami andati troppo bene finora. Ma non è una cosa seria! A questo punto un secondo problema, salato con un pizzico di disgusto. Considerato che io voglio fare il medico e non lo scienziato, non sarebbe stato meglio se non fossi entrato subito al terzo anno in una clinica? Questo me lo ero chiesto anni fa ed allora conclusi che restare là dov’ero, rappresentava l’unico modo per partecipare a pubblicazioni scientifiche, cosa pressoché impossibile ad uno studente, altrove. A ciò si aggiunga un po’ di disgusto per ciò che succede nelle Cliniche Universitarie dove tutti sono occupati a rincorrersi e tentare di superarsi e travolgersi sulla strada della libera docenze (= titolo di professore = + alto guadagno) attraverso sotterfugi e manovre varie e sfornando decine e decine di lavori pubblicati ogni anno dei quali una minima percentuale vale qualcosa (ragione per cui la produzione medica scientifica italiana è all’estero trascurata del tutto). È o non è uno schifo? Ma ciononostante l’Università è in Italia l’unico posto dove un medico possa imparare qualcosa e dove tutto sia fatto con una certa larghezza di mezzi, ed esercita sempre un gran fascino cui io sono tutt’altro che insensibile. È la pura verità: io desidererei restare all’Università al fine di imparare il più possibile e nel miglior modo. Tra tutta quella gente c’ è anche chi sa molto e può insegnarlo e la Medicina è troppo bella ed interessante per essere maltrattata. Ma allora per rimanere nell’orbita dell’Università dovei fare come sopraddetti signori medici? Da escludersi, naturalmente ciò, ed io infatti calcolavo di essere facilitato dalla prospettiva offertami da mio padre due anni fa. Infatti lui aveva risolto il problema intestandomi un reddito fisso che avrebbe dovuto garantirmi la possibilità di continuare senza la necessità di un guadagno immediato o quasi. Ma continuerà così? Oggi non so più se lui si aspetti da me troppo o invece troppo poco, e questo sarebbe proprio brutto. Temo che nubi di tempesta si addensino.

E restando all’Università, che cosa vorrei fare? Lo dico a te per prima e ti prego di non diffondere la notizia: mi piacerebbe molto fare il chirurgo. Non l’ ho mai detto a nessuno perché di solito non grido ai quattro venti, programmi più o meno campati in aria. Riuscirò a farlo? È questo che mi tormenta perché è una delle branche più difficili della medicina e senz’altro la più lunga. Ma è troppo bello per rinunciare! Non so spiegarmi come mi è venuto questo desiderio, ma a un certo momento me lo sono trovato fisso. Se non riuscissi a realizzarlo allora sarei proprio depresso! Le difficoltà sono moltissime e di ogni genere ma io spero. Ogni tanto penso anche a quello che avverrà dei miei compagni di oggi, Piero, Manlio, Claudio… ed ai rapporti tra me e loro come sono ora e come saranno domani. Forse tu pensi, e ne sei convinta, che noi siamo amici. Purtroppo per quello che dipende da me devo disilluderti: probabilmente c’ è una gran colpa anche da parte mia, ma, pur stimandoli come certo meritano, non li ho mai considerati dei veri amici, soltanto compagni di studi con cui sono un po’ unito: niente di più. Se tu la pensi diversa- mente beata te! Ho fatto niente per migliorare la situazione? Qualcosa, ma senza grandi risultati. Chissà perché, ho sempre considerato l’amicizia come qualcosa di elevato, basato su tanta generosità e lealtà e confidenza e sicurezza di aver qualcuno su cui contare e volontà di sacrificare un po’ di sé a vantaggio dell’altro senza pensarci su due volte. Solo negli scout ho potuto vedere alcuni esempi tipici (forse è la vita un po’ particolare che vi si fa e che è molto formativa, checché se ne dica). Ora, tu credi che ognuno di noi sia sempre sincero, generoso, comprensivo, leale verso l’altro? Neanche per sogno. Ed io non sono senza peccato! Quindi la parola “amici” è per conto mio proprio sprecata e vorrei tanto che fosse il contrario! La situazione non è delle più rosee.

E restando all’Università, che cosa vorrei fare? Lo dico a te per prima e ti prego di non diffondere la notizia: mi piacerebbe molto fare il chirurgo. Non l’ ho mai detto a nessuno perché di solito non grido ai quattro venti, programmi più o meno campati in aria. Riuscirò a farlo? È questo che mi tormenta perché è una delle branche più difficili della medicina e senz’altro la più lunga. Ma è troppo bello per rinunciare! Non so spiegarmi come mi è venuto questo desiderio, ma a un certo momento me lo sono trovato fisso. Se non riuscissi a realizzarlo allora sarei proprio depresso! Le difficoltà sono moltissime e di ogni genere ma io spero. Ogni tanto penso anche a quello che avverrà dei miei compagni di oggi, Piero, Manlio, Claudio… ed ai rapporti tra me e loro come sono ora e come saranno domani. Forse tu pensi, e ne sei convinta, che noi siamo amici. Purtroppo per quello che dipende da me devo disilluderti: probabilmente c’ è una gran colpa anche da parte mia, ma, pur stimandoli come certo meritano, non li ho mai considerati dei veri amici, soltanto compagni di studi con cui sono un po’ unito: niente di più. Se tu la pensi diversa- mente beata te! Ho fatto niente per migliorare la situazione? Qualcosa, ma senza grandi risultati. Chissà perché, ho sempre considerato l’amicizia come qualcosa di elevato, basato su tanta generosità e lealtà e confidenza e sicurezza di aver qualcuno su cui contare e volontà di sacrificare un po’ di sé a vantaggio dell’altro senza pensarci su due volte. Solo negli scout ho potuto vedere alcuni esempi tipici (forse è la vita un po’ particolare che vi si fa e che è molto formativa, checché se ne dica). Ora, tu credi che ognuno di noi sia sempre sincero, generoso, comprensivo, leale verso l’altro? Neanche per sogno. Ed io non sono senza peccato! Quindi la parola “amici” è per conto mio proprio sprecata e vorrei tanto che fosse il contrario! La situazione non è delle più rosee.

Forse non è facile comprendere a chi è giovane oggi, quanto fossero diversi i ragazzi di allora. No, sia ben chiaro, i sogni, le speranze, l’amore, quelli non sono cambiati. Piuttosto a essersi profondamente trasformato è il riserbo con il quale si confidavano, a chi si amava e stimava, le proprie aspirazioni di vita. Quel- la confessione così entusiasmante, fatta a Luciana, per Vincenzo Gallucci, giovanotto di belle speranze ormai vicino alla laurea in medicina, ha forse rappresentato molto di più di una dichiarazione d’amore. Ha significato consegnare a quella che sarebbe poi diventata la sua ragazza, sua moglie, la madre dei suoi figli, oltre il proprio cuore anche la propria anima.

È stato entusiasmante ricevere la lettera, una confidenza così. Mi ci vollero, però, molta comprensione, umiltà e una buona dose di autolesionismo prima di riuscire a fargli capire che ero all’altezza di condividere le sue mete. Ci ho impiegato più di tre anni.

Enzo e Luciana si sono da poco laureati. Lui ha venticinque anni, lei poco più di ventitrè. Lui è entrato nella specialità di Chirurgia all’Università di Padova, lei insegna Lettere in un paesino vicino a Mantova.

Mio padre mi regalò la macchina degli anni Sessanta, la 500. Mi serviva per andare a scuola e mi concedeva la libertà di andare a prendere Enzo alla stazione di Verona, al sabato. Ogni volta era un’emozione meravigliosa vederlo scendere dal treno e avvicinarsi a me con un vago sorriso, con la sua irrinunciabile camicia bianca e quel suo modo particolare di camminare. Spesso proseguivamo verso il lago di Garda. Pioggia o sole, nebbia o sereno. Lui, che di solito era così silenzioso, parlava continuamente della sofferenza di essere l’ultimo arrivato, dell’umiliazione di essere raramente ammesso in sala operatoria. Fu a causa di tutte le lentezze del sistema e le inutili vessazioni che, finita la specialità ottenuta sempre con il massimo dei voti e la lode, decise che dovevamo partire per gli Stati Uniti. Finite le chirurgie generali gli interessava la cardiochirurgia che in Italia era agli albori. Il nostro matrimonio, il 24 giugno 1964, fu una specie di happening, con interventi di nomi illustri come il maestro di Enzo, professor Aloisi patologo di fama internazionale. Furono presenti anche tutti gli amici della FUCI. Eravamo i primi a sposarci. Il nostro anticonformismo, un po’ incompreso all’epoca, ci permise di dare una festa alcuni giorni prima. Così la cerimonia, nell’antica chiesetta di Pieve di Cavriana, ebbe un sapore molto intimo.